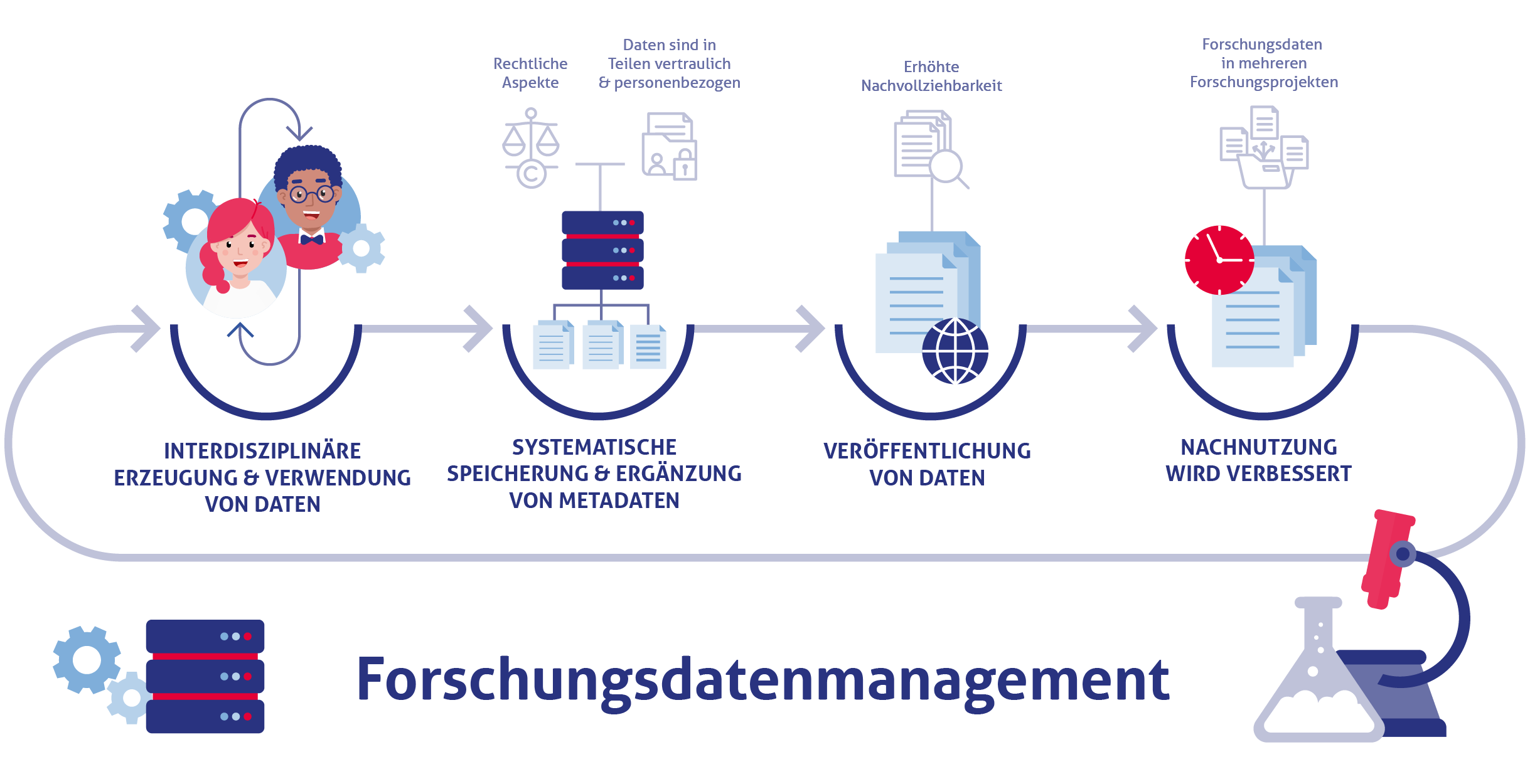

Forschungsdatenmanagement

Die digitale Transformation beeinflusst auch die Wissenschaft an Hochschulen und Universitäten in Niedersachsen. Insbesondere ermöglicht sie immer größere (Forschungs-)Datenmengen, und bildet so die Grundlage für nachvollziehbare Forschungsergebnisse und Nachnutzung validierter Forschungsergebnisse. Diese stark wachsende Menge an Forschungsdaten stellt einerseits eine Herausforderung, aber auch eine besondere Chance für neue digitale Technologien dar. Vor allem die Forschung stark digitalisierungsabhängiger Forschungsbereichen (z. B. künstliche Intelligenz), wie sie in allen Zukunftslaboren stattfindet, ist stets eng mit Forschungsdaten verknüpft und wird durch diese überhaupt erst ermöglicht.

Vorteile und Chancen

Forschungsdatenmanagement (FDM) unterstützt Wissenschaftler*innen disziplinenübergreifend bei der Erzeugung und dem Umgang mit Daten. Zum Beispiel hilft FDM bei der systematischen Speicherung, Veröffentlichung oder aber auch bei rechtlichen Aspekten. Daten sind teilweise vertraulich oder auch personenbezogen und dürfen in diesen Fällen nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Änderungen, wie z. B. Anonymisierung, weitergegeben werden. Durch einen besseren Umgang mit Forschungsdaten kann unter anderem die Nachvollziehbarkeit von wissenschaftlichen Untersuchungen erhöht werden. Zudem kann die Nachnutzung von Forschungsdaten gesteigert werden. So können einmal erstellte und - falls fachlich erforderlich - validierte Datensätze in mehreren Forschungsprojekten eingesetzt werden, um weitere Erkenntnisse ggf. auch von Dritten aus diesen zu gewinnen.

FDM-Kompetenzen im ZDIN-Netzwerk

Zahlreiche Forschungspartner des ZDIN verfügen über wertvolle Kompetenzen im Forschungsdatenmanagement. Die folgende Übersicht listet alle Personen auf, die sich intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Nehmen Sie gerne Kontakt auf, wenn Sie sich austauschen möchten.

Prof. Dr. Susanne Boll-Westermann

Prof. Dr. Susanne Boll ist Professorin für Medieninformatik und Multimediasysteme an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg am Department für Informatik und Vorständin am OFFIS Institut für Informatik. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Mensch-Technik-Interaktion sowie in der menschenzentrierten Gestaltung digitaler Technologien. Ihre Anwendungen reichen von digitalen Technologien für Gesundheit, Mobilität und Produktion bis hin zu digitalen Bürgerservices.

Sie promovierte 2001 mit Auszeichnung an der Technischen Universität Wien, Österreich, und ihr Diplomstudium mit Auszeichnung in Informatik an der Technischen Universität Darmstadt, Deutschland, 1996. Die Forschungsinteressen von Frau Prof. Dr. Boll-Westermann liegen im Bereich Multimedia und intelligente Benutzeroberflächen. Seit 2002 hat sie mehr 40 nationale und internationale wissenschaftliche Projekte in enger Zusammenarbeit mit Forschungsexperten weltweit akquiriert und geleitet.

Frau Prof. Dr. Boll-Westermann leitet eine der wenigen führenden Gruppen in Europa, die an alltagsdurchdringenden Nutzungsschnittstellen die mit verschiedenen Modalitäten (visuell, auditive und taktile) allgegenwärtige interaktive Systeme in verschiedenen Anwendungsdomänen entwickelt. Anwendungsfelder liegen in den Bereichen Produktion, automatisiertem Fahren und dem Gesundheitswesen.

Aktueller Fokus ist die Lenkung von Aufmerksamkeit des Menschen in komplexen interaktiven Umgebungen. Die Forschungsergebnisse von Prof. Dr. Boll-Westermann sind auf den renommiertesten Konferenzen im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion veröffentlicht, darunter CHI, MobileHCI, AutoUI, PerDis und Multimedia mit Akzeptanzraten von 13 bis 22%. Insgesamt hat Susanne Boll mehr als 200 Artikel in Büchern, Zeitschriften und Beiträgen von internationalen Konferenzen und Workshops in den Bereichen semantische Abfrage, mobile Systeme, geografische Informationsbeschaffung und intelligente Benutzeroberflächen veröffentlicht. In aktueller Google Scholar h-Index ist 37.

Themenschwerpunkte

- Metadaten und Terminologien

- Forschungssoftware

- Industrielle Forschungsdaten

- Ethische, legale und soziale Aspekte

Prof. Dr.-Ing. Oliver J. Bott

Prof. Dr.-Ing. Oliver J. Bott lehrt und forscht an der Hochschule Hannover auf dem Gebiet der Informationssysteme für Gesundheitsversorgung und medizinische Forschung. Die beiden Studiengänge B.Sc. und M. Sc. an der Fakultät III – Medien, Information und Design der Hochschule Hannover bilden Fachexpert:innen für die Informationsverarbeitung im Gesundheitswesen und insbesondere der medizinischen Forschung aus, Forschungsdatenmanagement ist eines der zentralen Themen dieser Studiengänge. In Lehre und Forschung adressieren Prof. Dr-Ing. Bott und seinen Kolleginnen und Kollegen insb. die Forschungsdatenmanagement-Gebiete Infrastruktur, ethische, legale und soziale Aspekte, Metdadaten und Terminologien, Weiterbildung und Schulungen sowie Forschungssoftware.

Themenschwerpunkte

- Infrastruktur

- Metadaten und Terminologien

- Forschungssoftware

- Weiterbildung und Schulungen

Prof. Dr. Tim W. Dornis

Tim Dornis ist Professor für Bürgerliches Recht und Gewerblichen Rechtsschutz sowie Direktor des Instituts für Rechtsinformatik an der Leibniz Universität Hannover. Nach Studium, Referendariat und Forschungsaufenthalten in Tübingen und Sydney (Australien) sowie New York (Columbia University School of Law) und Stanford (Stanford Law School) war Prof. Dornis mehrere Jahre als Rechtsanwalt in einer internationalen Wirtschaftskanzlei sowie als Wirtschaftsstaatsanwalt und Zivilrichter am Landgericht tätig. Im Mai 2014 habilitierte er sich an der Universität Zürich in den Fächern Zivilrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Immaterialgüterrecht.

Von 2011 bis 2021 hatte Prof. Dornis eine Professur für Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht sowie Rechtsvergleichung an der Leuphana Law School inne. Im Jahr 2015 erhielt er einen Ruf auf eine W3-Professur für Bürgerliches Recht, Deutsches, Europäisches und Internationales Wirtschafts-recht an der Juristenfakultät der Universität Leipzig. Seit 2018 ist er Global Professor of Law der NYU School of Law in Paris. Im Jahr 2021 wurde er zum Titularprofessor der Universität Zürich und zum Fellow des Transatlantic Technology Law Forum der Stanford Law School ernannt.

Im Zentrum der Forschung am Lehrstuhl stehen die Kernbereiche des Privatrechts sowie das Recht der Immaterialgüter und des Wettbewerbs. Besonderes Gewicht liegt auf Fragen der Digitalisierung im Allgemeinen, vor allem aber der Regulierung künstlicher Intelligenz. Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung liegt im internationalen Privat- und Wirtschaftsrecht.

Themenschwerpunkte

- Ethische, legale und soziale Aspekte

Prof. Dr. Dagmar Krefting

Der Bereich "Klinische Verbundforschung" erforscht und entwickelt innovative Methoden und Werkzeuge für die standortübergreifende klinische Forschung. Besondere Herausforderung ist dabei die effiziente Vernetzung der verteilten Datenquellen und die datenschutzkonforme Bereitstellung der Forschungsdaten.

Zunehmend spielen neben den klassischen elektronischen Case Report Forms (eCRFs) auch Biomaterialproben, medizinische Bilder und von den Studienteilnehmer*innen übermittelte Informationen, die sogenannten Patient Reported Outcomes (PRO), eine Rolle. Dies können über eine App eingegebene Fragebögen sein, aber auch mobile Sensorik, zum Beispiel Wearables und Fitnesstracker. Diese zunehmende Vielfalt der Datenquellen stellt hohe Anforderungen an die Interoperabilität der verschiedenen IT-Systeme zur Verwaltung dieser Daten.

Auch die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung, insbesondere die Garantie, dass Studienteilnehmer*innen nicht reidentifiziert werden können, wird mit zunehmenden Datenquellen, die einer Person zugeordnet werden, komplexer. Hier müssen neue Methoden der sicheren Datenzusammenführung entwickelt werden.

Website der klinischen Verbundforschung: https://medizininformatik.umg.eu/ueber-uns/wissenschaftliche-arbeitsgruppen/klinische-verbundforschung/

Themenschwerpunkte

- Infrastruktur

- Metadaten und Terminologien

- Weiterbildung und Schulungen

Prof. Dr.-Ing. Lars Kühl

Prof. Dr. Lars Kühl hat an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften die Professur für Regenerative Energiesysteme mit Schwerpunkt Solarthermische Systeme inne. Die Entwicklung von effizienten Energieversorgungskonzepten für Gebäude, Unternehmen und Quartiere unter Integration regenerativer Energien ist Schwerpunkt der Arbeit in Lehre und Forschung. Moderne Labore sowie Simulationswerkzeuge zur rechnergestützten Systemoptimierung ermöglichen die Untersuchung komplexer Versorgungssysteme. In Forschungsvorhaben werden neben der Entwicklung, Analyse und Optimierung technischer Anlagen auch Gesamtkonzepte für Gebäude, Industrie und Quartiere betrachtet und optimiert.

Themenschwerpunkte

- Forschungssoftware

Dr. Harald Kusch

Harald Kusch ist Daten-Manager im Exzellenzcluster MBExC und seit 2014 als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Forschungsdatenmanagement-Themen am Institut für Medizinische Informatik der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) tätig. Zuvor war der promovierte Biologe als Forscher auf dem Gebiet mikrobiologischer Omics-Studien tätig und beschäftigte sich in diesem Zusammenhang bereits mit der langfristigen Nachhaltigkeit von Forschungsdaten. Seit 2015 ist er Mitglied des Steuerungsgremiums der Göttinger eResearch Alliance. Um UMG-Forscherinnen und -Forscher, insbesondere Doktorandinnen und Doktoranden, in Konzepten des modernen Datenmanagements und eResearch auszubilden, organisiert er regelmäßige Informationsveranstaltungen, Tutorien und Workshops.

Themenschwerpunkte

- Infrastruktur

- Metadaten und Terminologien

- Forschungssoftware

Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff

Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff ist Inhaber des Lehrstuhls für Energieinformatik an der Universität Oldenburg und Vorstandsvorsitzender des OFFIS Institut für Informatik, das 1991 als An-Institut der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg gegründet wurde und mit knapp 300 MitarbeiterInnen institutionelle Förderung durch das Land Niedersachsen erhält. Die Energieinformatik-Arbeitsgruppe an der Universität und am OFFIS unter der Leitung von Prof. Lehnhoff beschäftigt sich mit einer Vielzahl von Themen im Umfeld Digitalisierter Energiesysteme und ist mit knapp 70 MitarbeiterInnen deutschlandweit die größte Energieinformatik-Arbeitsgruppe.

Themenschwerpunkte

- Weiterbildung und Schulungen

Prof. Dr.-Ing. Astrid Nieße

Prof. Dr.-Ing. Astrid Nieße wurde am 28.02.1975 in Warendorf, NRW, geboren. Nach Ihren Schulabschluss begann sie Ihr Studium an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg und schloss es im Zeitraum von 1994 bis 2000 mit einem Diplom in Biologie ab. Anschließend absolvierte sie von 2000 bis 2005 ein Diplomstudium in Informatik an der Hochschule Bremen.

Nach Ihrem Studium arbeitet sie von 2005 bis 2007 als Ingenieurin bei der ChipVision Design Systems AG. Anschließend trat sie dem OFFIS Institut für Informatik e. V. bei, wo sie bis 2017 tätig war. Im Jahr 2015 erlangte sie ihren Doktortitel (Dr.-Ing.) an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, genauer gesagt am Department für Informatik.

Im Jahr 2018 übernahm sie die Position der Leiterin des Fachgebiets Energieinformatik an der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik an der Leibniz Universität Hannover. Dort hat sie eine Professur für Energieinformatik. Während dieser Zeit wurde sie Mitglied des Leibniz Forschungszentrums Energie 2050 – LiFE2050 und des EFZN.

Seit 2020 ist sie als Leiterin der Abteilung Digitalisierte Energiesysteme an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg tätig.

Im Mai 2024 trat sie ihr Amt als Vorstandsmitglied des OFFIS e.V. an.

Themenschwerpunkte

- Infrastruktur

- Metadaten und Terminologien

- Forschungssoftware

- Industrielle Forschungsdaten

M. Sc. Slava Pachandrin

Slava Pachandrin ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Braunschweig/ Institut für Füge- und Schweißtechnik / Abteilung "Leichtmetall Druckguss". Seine Forschungsschwerpunkte sind: Digitalisierung und Optimierung des Druckgießprozesses, Sensorik und Datenakquise im Druckgießprozess, Simulation vom Druckgießprozess, moderne und effiziente Druckgießtechnik.

Themenschwerpunkte

- Industrielle Forschungsdaten

Michael Plager

Prof. Dr. Ulrich Sax

Das Team der translationalen Verbundforschung untersucht den Bedarf der Forscherinnen und Forscheer an Infrastruktur in der translationalen Forschung. Es konzentriert sich auf Verfahren der Datenintegration, Datenverwaltung, Datenvisualisierung und rechtliche Aspekte der medizinischen Forschung. Dies wird verstärkt durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen nationalen und internationalen Forschungsgruppen, die ein breites Spektrum an Datentypen sammeln.

Unter Anwendung internationaler Standards und Werkzeuge werden anforderungsgerechte Lösungen skizziert, diskutiert, iterativ umgesetzt und evaluiert. Methodischer Kernbereich ist die Erfassung, Analyse und Annotation von Datenquellen und Arbeitsabläufen sowie deren Bewertung, Kuration und Integration. Darüber hinaus konzentriert sich das Team auf Werkzeuge zur Erfassung und Visualisierung von Daten ("Bring the analysis to the data.") Dabei werden neben fortgeschritteneren Visualisierungsmöglichkeiten aktuelle Werkzeuge eingesetzt und angepasst, die die einfache Einbettung und Verwendung von R-Skripten auf proprietären Datensätzen ermöglichen. Die systematische Analyse der Datenquellen, ihre inkrementelle Verbesserung und Werkzeuge zur Diskussion der Daten mit den verschiedenen Beteiligten sind wesentliche Schritte zu einer nachhaltigen Datenverwaltung gemäß den FAIR-Leitprinzipien des Datenmanagements.

Website der translationalen Verbundforschung: https://medizininformatik.umg.eu/ueber-uns/wissenschaftliche-arbeitsgruppen/translationale-verbundforschung/

Themenschwerpunkte

- Forschungssoftware

- Weiterbildung und Schulungen

- Ethische, legale und soziale Aspekte

Prof. Dr.-Ing. habil. Monika Sester

Prof. Dr.-Ing. habil. Monika Sester ist Professorin und Leiterin des Instituts für Kartographie und Geoinformatik der Leibniz Universität Hannover. Sie ist Mitglied des Senats der Helmholtz- Gemeinschaft, der Helmholtz Senatskommission „Erde und Umwelt“, Mitglied der Acatech, Mitglied des Koordinierungsausschusses Geotechnologien, Mitglied der DFG-Senatskommission „Geokommission“, Mitglied der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft (BWG), Fachkollegiation der DFG für den Bereich Geophysik und Geodäsie und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des GeoForschungszentrum Potsdam.

Monika Sester hat 1987 ihr Studium der Geodäsie an der Universität Karlsruhe mit dem Abschluss Diplom-Vermessungsingenieur abgeschlossen. 1995 hat sie zum Dr.-Ing. promoviert an der Fakultät für Bauingenieur- und Vermesungswesen der Universität Stuttgart. Im Jahr 2000 erhielt sie die Habilitation mit dem Thema: Maßstabsabhängige Darstellungen in digitalen räumlichen Datenbeständen.

Themenschwerpunkte

- Forschungssoftware

M. Sc. Jan Stüven

Jan Stüven ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Wirtschaftsinformatik (VLBA) der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg. Die Aufgabengebiete umfassen primär die Entwicklung des öffentlichen Wasserinformationssystems WISdoM sowie die inhaltliche Auseinandersetzung mit Anwendungsfällen aus den Bereichen Wasserver- und Entsorgung sowie der Digitalisierung und Implementierung von Data Products. Unter anderem arbeitet er im AP 2.5 an der Erstellung eines digitalen Informationssystems für Wasserversorger.

Themenschwerpunkte

- Forschungssoftware

Prof. Dr. Michael Thomas

Prof. Dr. Michael am Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST tätig. Seine Forschungsschwerpunkte sind Oberflächentechnologien für zirkuläre Produkte mit den Themen Refurbishment, Remanufacturing und Recycling.

Themenschwerpunkte

- Infrastruktur

Dr. Henrik Tom Wörden

Dr. Henrik tom Wörden studierte und promovierte an der Georg August Universität in Göttingen im Fach Physik. Dabei arbeitete er während der Promotion am Max Plank Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen und forschte zu Herzrhythmusstörungen mit einem Fokus auf den elektromechanischen Aktivitäten im Herzen. Nach dem Abschluss der Promotion in 2018 gründete Henrik tom Wörden in 2019 mit drei früheren Kollegen die IndiScale GmbH und ist dort seit dem Geschäftsführer. IndiScale berät Forschungsinstitute zum Thema Forschungsdatenmanagement und entwickelt die Forschungsdatenmanagementsoftware LinkAhead.

Themenschwerpunkte

- Infrastruktur

- Metadaten und Terminologien

- Forschungssoftware

- Weiterbildung und Schulungen

- Industrielle Forschungsdaten

Projekte zum Forschungsdatenmanagement

In Niedersachsen beschäftigen sich einige Digitalisierungsprojekte mit dem Forschungsdatenmanagement. Erfahren Sie mehr über die Projekte in den Bereichen Agrar, Energie, Gesellschaft & Arbeit, Gesundheit, Mobilität, Produktion und Wasser:

D

|

|

Digitale Zwillinge und Produktpässe in der Circular Economy

Das Zukunftslabor Circular Economy entwickelt Referenzszenarien und Daten-, Informations- und Lebenszyklusmodelle für KI-basierte digitale Zwillinge und Produktpässe. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

DZKJ: Deutsches Zentrum für Kinder und Jugendgesundheit

Das Zentrum berücksichtigt die Bedürfnisse junger Menschen in der medizinischen Forschung und Versorgung und stärkt damit nachhaltig die Kinder- und Jugendmedizin. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

N

|

|

NFDI4Energy National Research Data Infrastructure for the Interdisciplinary Energy System Research

NFDI4Energy is a research consortium funded in the third and final funding round of the National Research Data Infrastructure (NFDI). It wants to support researchers in energy system research with the handling of research data and software. Tracking models together with all data creates a complex software and data management challenge, which needs to be addressed in each research project. Therefore, the handling of research data and software presents a key motivation for NFDI4Energy. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

S

|

|

SOMNOLINK: Diagnose, Behandlung und Therapietreue bei obstruktiver Schlafapnoe verbessern

Vernetzte Schlafdaten und Entscheidungshilfen entlang des Patientenpfads für eine bessere Versorgung bei obstruktiver Schlafapnoe |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

T

|

|

ten.efzn: Vertrauenswürdige Digitalisierung sicherheitskritischer Energiesysteme

Erforschung innovativer Lösungen für das Energiesystem der Zukunft im Programm „Transformation des Energiesystems Niedersachsen“ (TEN.efzn) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||