VITAL: Verteilte Infrastrukturen für Technologie-Gestützte Innovationen im Verteilnetz

Forschende entwickeln eine Testumgebung für digitalisierte Stromnetze, um die intelligente Steuerung flexibler Verbraucher zu erproben.

Moderne Energiesysteme müssen eine Vielzahl an Komponenten vereinbaren, um die Nutzung erneuerbarer Energien effizient einzubinden. Denn nicht nur Netzbetreiber speisen Strom ein, auch Unternehmen sowie private Erzeuger*innen steuern z. B. Energie aus eigenen Photovoltaik- oder Windkraftanlagen bei. Aus Wind oder Solar gewonnene Energie ist stark wetterabhängig und unterliegt folglich natürlichen Schwankungen. Auch die Energienutzung hat sich durch Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen verändert, sodass es zu Lastspitzen kommen kann– also Zeiten, in denen das Netz besonders stark belastet wird.

Eine Möglichkeit, die Schwankungen auszugleichen, sind Flexibilitäten. Damit ist gemeint, dass der Verbrauch, die Einspeisung und die Speicherung von Energie zeitlich angepasst werden. Dazu gehören z. B. Haushalte, die eine Wärmepumpe oder ein E-Auto zeitlich gesteuert laden, oder Betriebe, die ihre Maschinenproduktion verschieben können, um Lastspitzen zu vermeiden. Flexibilitäten können auch Speicher sein (Batterien, Wärmespeicher), die Strom aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben.

Um die Netzauslastung zu optimieren und Anreize zur Nutzung der Flexibilitäten zu machen, hat die Bundesnetzagentur 2024 den Paragraf 14a des Energiewirtschaftsgesetzes überarbeitet. Dadurch können Netzbetreiber die Energieeinspeisung und –nutzung durch Kund*innen vorübergehend herunterregeln oder verschieben, um das Netz zu entlasten. Voraussetzung dafür ist, dass die Kund*innen steuerbare Geräte und Smart Meters – digitale Stromzähler zur automatischen Erfassung und Übertragung von Verbrauchsdaten – nutzen. Im Gegenzug erhalten sie einen Nachlass beim Netzentgelt.

Netzbetreiber benötigen nun verlässliche Technologien, um die Flexibilitäten der Kund*innen effizient und gesetzeskonform zu steuern. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, diese Technologien zu entwickeln, sondern sie vor ihrem Einsatz zu testen. Dies ist im realen Energienetz nicht möglich, da Tests die Stabilität des Netzes gefährden können. Daher schaffen die Forschenden des Transferprojektes „Verteilte Infrastrukturen für Technologie-Gestützte Innovationen im Verteilnetz“ (VITAL) eine sichere Testumgebung für Netzbetreiber.

Projektziel und Vorgehensweise

Die Forschenden des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und des Informatikinstituts OFFIS verfügen über zwei Energieforschungslabore, die sie im Rahmen des Transferprojektes miteinander koppeln werden. Im „Networked Energy Systems Emulation Centre“ (NESTEC) des DLR wird ein Stromnetz nachgebaut, das Haushalte und Betriebe versorgt. Das „Smart Energy Simulation und Automation“-Labor (SESA) des OFFIS stellt die digitale Steuerungs- und Überwachungsebene dar. Es sorgt also dafür, dass die Abläufe im nachgebauten Netz kontrolliert und geregelt werden.

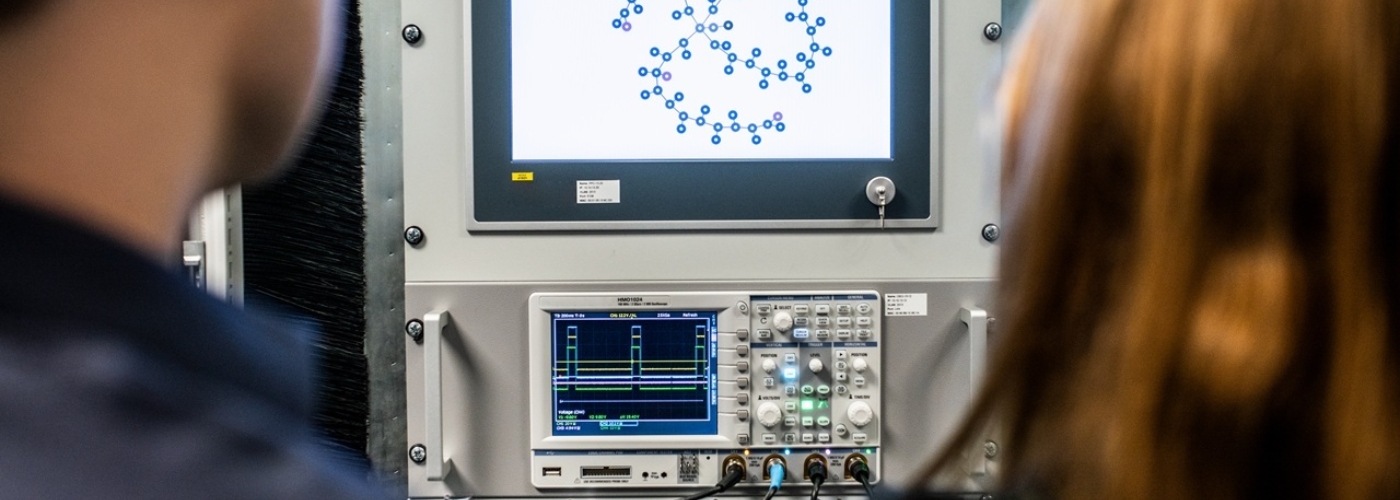

Ziel der Forschenden ist es, mit der Kopplung der beiden Labore eine Testinfrastruktur aufzubauen, die die Komponenten eines modernen Energiesystems (Stromnetz, Informations- und Kommunikationstechnologien, Kund*innen, Netzbetreiber) beinhaltet. Im NESTEC sollen realistische Netzauslastungen nachgebildet und kontinuierlich Daten zum Zustand des Stromnetzes ans SESA-Labor übermittelt werden. Von dort werden Steuerbefehle zur Regulierung des Stromnetzes zurückgeschickt, um die Stabilität zu sichern. Diese Infrastruktur wird dazu dienen, verschiedene Szenarien – auch kritische Netzüberlastungen – abzubilden. Somit können Netzbetreiber ihre digitalen Anwendungen zur Steuerung flexibler Geräte (sog. Netzregler) in einer sicheren Umgebung testen.

Die Herausforderung besteht darin, eine geeignete Schnittstellenstruktur zwischen NESTEC und dem SESA-Labor zu schaffen, die schnell genug ist, um wichtige Prozesse in Echtzeit zu kommunizieren und Synchronität in der Datenbereitstellung zu gewährleisten. Hierbei wird die frühere Arbeit des Zukunftslabors Energie zur Laborkopplung weiterentwickelt, um NESTEC und des SESA-Labors miteinander zu verbinden und eine hinreichende Präzision in der Laborkopplung zu erreichen.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Vernetzte Energiesysteme

Die Forschenden arbeiten mit dem Netzbetreiber EWE NETZ GmbH zusammen, der realistische Anwendungsfälle für die Testinfrastruktur beisteuern wird. Außerdem hat EWE NETZ einen Netzregler entwickelt, der im Rahmen der Laborkopplung getestet werden soll. Der Netzregler ist speziell für das Management von Flexibilitäten im Niederspannungsnetz ausgelegt. Geplant ist, das Netz absichtlich zu überlasten, sodass der Netzregler aktiv werden muss. Er soll flexible Verbraucher (z. B. Wärmepumpen oder Ladegeräte für Elektrofahrzeuge) ansteuern und ihren Stromverbrauch reduzieren. Die Forschenden werden in den Laboren prüfen, ob der Eingriff des Netzreglers erfolgreich war und das Stromnetz stabilisiert wurde.

Die detaillierte Modellierung der Betriebs- und Informationsaustauschkomponenten wird die Testumgebung bereichern, indem sie es ermöglicht, den Einfluss von Datenproblemen wie Latenzzeiten, Datenverlusten und Fehlern zu bewerten. Dies kann genutzt werden, um das Verhalten des Netzreglers umfassend zu analysieren unter Berücksichtigung extremer Netz- sowie Informationsaustausch-Szenarien.

OFFIS – Institut für Informatik, FuE-Bereich Energie

Erkenntnisse aus den Zukunftslaboren

Das Transferprojekt VITAL knüpft an die Forschung des Zukunftslabors Energie an. Dort wurden bereits die geografisch voneinander getrennten Energieforschungslabore des DLR, der Hochschule Emden Leer und der Ostfalia Hochschule miteinander gekoppelt. Einzelne Elemente wie z. B. Batteriespeicher und Wärmepumpen sowie Subnetze wurden erfolgreich modelliert und getestet. Die Erfahrungen aus dieser Laborkopplung werden nun ins Projekt VITAL einfließen, wo der Fokus auf den Netzkomponenten und digitalen Steuerungsmechanismen liegt.

Beteiligte ZDIN Einrichtungen:

Beteiligte Wissenschaftler*innen:

- Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

- Dr.-Ing. Anand Narayan (OFFIS Institut für Informatik)

- Jan Petznik (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR))

- Frank Schuldt (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR))

- Dr. Karsten von Maydell (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR))

Ansprechperson

Laufzeit

| Beginn: | 01.09.2025 |

| Ende: | 31.08.2026 |